研究分野

精密機械工学科では、多岐にわたる研究分野で活躍している一線の研究者が多く在籍しています。精密機械工学を基礎として、卒業研究や大学院の研究では、多様な選択肢があります。

ロボティクス・AI/バイオメディカル/宇宙/マテリアル・ナノテク/環境・エコロジー/サウンドデザイン

(クリックするとそれぞれの項目にジャンプします)

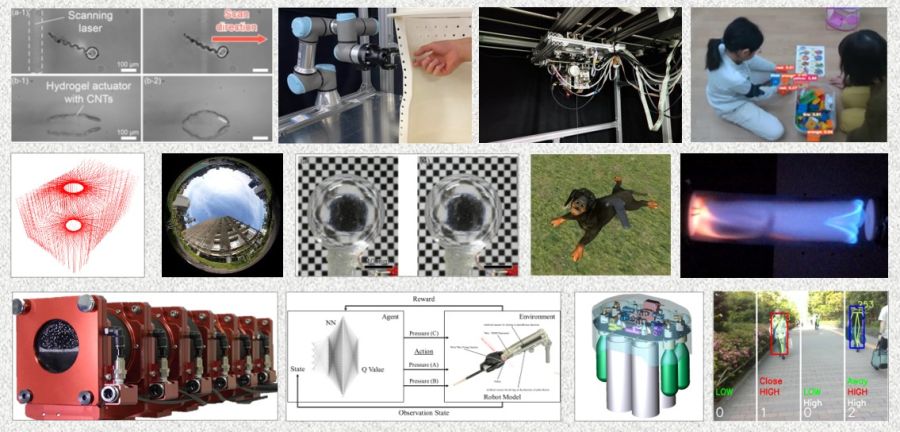

ロボティクス・AI (Robotics/AI)

ロボティクス・AIは、機械の設計や制御、センシング技術、人工知能(AI)、そして人とのインタラクション技術を組み合わせて、より賢く役に立つロボットをつくるための多分野が融合した研究分野です。中央大学機械工学科では、さまざまなアプローチからロボティクス・AIに関する研究が進められています。たとえば、人と協力して作業を行う協働ロボット、身体の動きを補助する装着型動作支援ロボット、感情的なつながりを生むペットロボット、地図がなくても動ける自律移動ロボット、さらに微生物を模倣した超小型ロボットなど、多岐にわたるロボットの開発に取り組んでいます。

その一例が、超リアル臓器シミュレータロボットです。柔らかく透明な人工筋肉を用いて、実際の臓器のやわらかさや形状、動きまでを再現することで、手術トレーニングや医療機器の評価に活用できるリアルなシミュレータの開発が進められています。また、労働災害を未然に防ぐ異常検知の研究も行われています。工場内の監視カメラ映像をもとに、深層学習を活用した画像処理技術で異常な状態を自動的に検出する仕組みを開発し、安全性の高い職場環境づくりに貢献しています。

ロボティクス・AI分野は社会課題を解決する技術としても注目されており、企業との共同研究も数多く進められています。たとえば、製品の組立作業の進捗を自動で認識する技術、人の運動機能を補助・拡張する装着型デバイス、繊細な食品をやさしく扱うハンドリング技術など、実社会での応用を見据えた開発が活発に行われています。

<関連研究室>

・知的計測システム研究室(梅田研)

・ロボット工学研究室(大隅研)

・駆動デザイン(奥井研)

・バイオロボティクス・メカトロニクス研究室(中村研)

・ヒューマン・システム研究室(新妻研)

・マイクロ・ナノロボティクス研究室(早川研)

バイオメディカル (Biomedical)

バイオメディカルは、医学・生物学と工学がクロスオーバーした分野で、機械工学の研究者・技術者のかかわりがとても重要です。当学科では、ミクロスケールから大きなスケールまでの、様々なバイオメディカル分野に関連した研究を行っています。

その一つとして、微細加工したマイクロ流体チップの中でDNAやタンパク質、細胞などを扱ったり、調べたりする研究があります。半導体の加工技術を応用して、細胞や大きな分子と同じミクロスケールの機械構造がつくれるため、細胞や生体分子を扱うことができます。このようなバイオチップは、細胞の遺伝子解析、病気の検査、環境細菌の検出、機能が高い細胞の選抜などに応用されています。

また、マイクロ加工技術を使って、体にやさしく血圧を測れる機器や、靴型の歩き方計測デバイスを作っています。集めたデータはAIで分析して、日常の健康管理をもっと便利にできるようにしています。

さらに、大学医学部・病院・医療メーカ等と協力して、ロボット工学と医療工学を融合した新しい医療機器の開発も行っています。例として、静脈血栓症の予防装置や、消化器用ステント、柔軟矯正装具などがあります。 安全・安心な電動車いすの自動運転、視覚障碍者の歩行支援、人と産業ロボットの作業支援、親子相互交流療法の支援といったロボットやIT技術の開発も行っています。

<関連研究室>

・ナノバイオモデリング研究室(鈴木研)

・マイクロシステム研究室(土肥研)

・バイオロボティクス・メカトロニクス研究室(中村研)

・ヒューマン・システム研究室(新妻研)

・マイクロ・ナノロボティクス研究室(早川研)

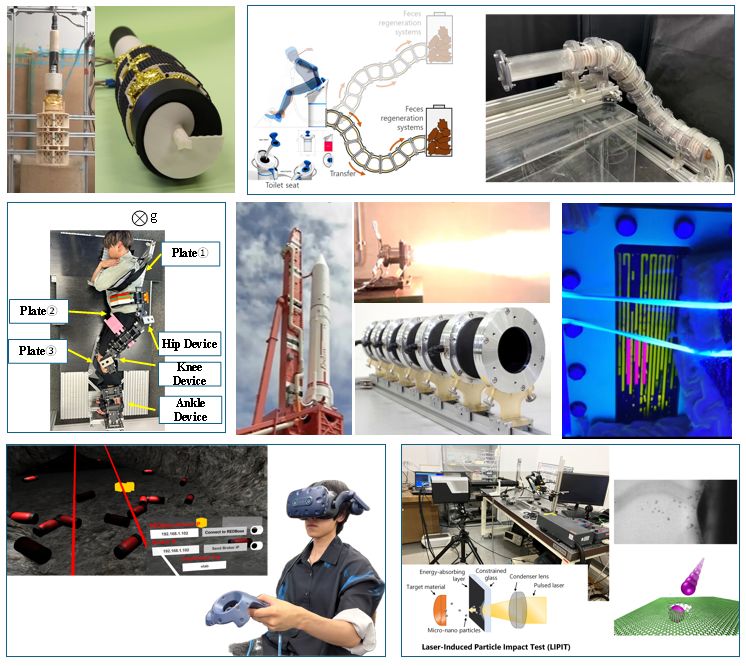

宇宙 (Space)

本学科では、精密機械工学の知見を基盤に、次世代の宇宙工学に貢献する先進的な研究開発を推進しています。極限環境での探査、資源の活用、人間の活動領域の拡大――宇宙は、まさに次世代の精密機械工学が挑戦すべきフロンティアです。熱流体、機構設計、ロボティクス、材料、ユーザインタフェースなど、多様な専門分野を活かしながら、宇宙空間におけるさまざまな技術課題に取り組んでいます。本学科では、複数の研究室がそれぞれの専門性を活かし、宇宙での持続可能な活動を支えるための新たな工学的アプローチを探求しています。将来の月・惑星探査、宇宙環境下での生活支援、地球外での生産技術など、幅広い応用を見据えた研究が展開されています。

具体的には、月や惑星の地中探査を行うミミズ型掘削ロボットや、宇宙空間での生活を支える宇宙トイレ、トレーニング装置の開発を進めています。さらに、腸の蠕動運動に着想を得たミキシングポンプなど、生物の仕組みを応用した装置の研究も行っています。宇宙での温度管理に必要な熱輸送デバイスや、月面の熱環境調査、ロボットの熱設計も重要なテーマであり、熱流動の可視化によって、宇宙空間における熱の振る舞いの理解を目指しています。また、宇宙望遠鏡のための展開機構や、群ロボットを運用する3Dインターフェースの設計にも注力しています。レーザー加速によるスペースデブリ衝突実験など、安全で持続可能な宇宙利用にも挑戦しています。これらの研究を通して、人類の宇宙活動を多角的に支える技術の実現を目指しています。

<関連研究室>

・バイオロボティクス・メカトロニクス研究室(中村研)

・熱流体工学研究室(石井研)

・駆動デザイン(奥井研)

・ヒューマン・システム研究室(新妻研)

・材料強度物性研究室(米津研)

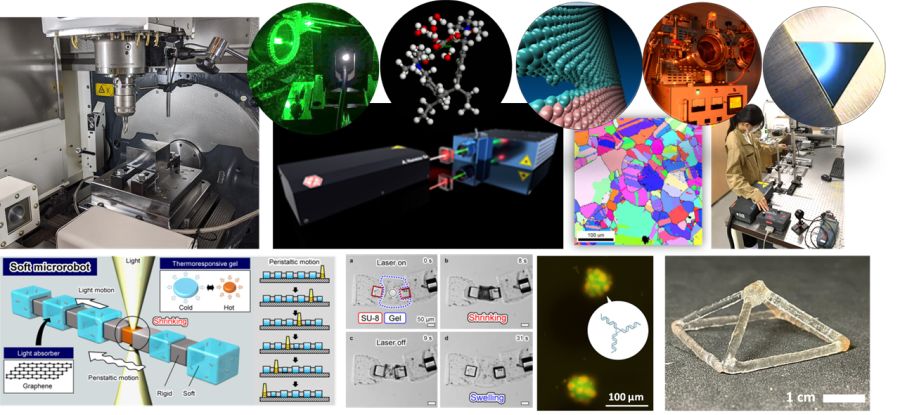

マテリアル・ナノテクノロジー (Materials/Nanotechnology)

マテリアル(材料)創成や加工技術は機械工学の根幹となる研究分野であり、「モノづくり」の基盤技術です。精密機械工学科では、マイクロ・ナノスケールの視点から超精密な材料の創成や加工、性能評価に関する研究に特化し、最新のマイクロ・ナノテクノロジーを駆使して、世の中の大型プラントのような機械構造物や自動車・航空宇宙産業、さらにはミクロな電子デバイスや先進医療機器など、様々な分野に貢献しております。特に原子・分子レベルの精密なマテリアルデザイン、シミュレーション技術に基づく高精度加工や性能評価、バイオ・ケミカルと融合した生体用ソフトマテリアルの開発など、材料工学、材料力学、加工学、生体工学など多様な専門分野を活かしながら、精密なマテリアル研究を進めています。

具体例として、原子・分子シミュレーションによる破壊物理学の探求と強靭材料の設計(マテリアルズ・インフォマティックス)、次世代航空機開発に向けた超高速な衝撃破壊実験と最適な分子構造設計、超高速変形を利用した新奇な金属結晶の創成、金属の複雑自由曲面の高能率精密加工を実現する加工制御技術、ミクロ構造の力学解析に基づく木材利用、さらには生体に親和性の高い新規材料としてDNAを使った新規バイオ材料設計や、形状記憶特性を持つソフトゲルの開発、それらを制御する技術の開発など、今までに無いハイパフォーマンスなマテリアル開発と次世代の機械創出を目指しています。

<関連研究室>

・材料強度物性研究室(米津研)

・計算材料力学研究室(辻研)

・マイクロ・ナノロボティクス研究室(早川研)

・ナノバイオモデリング研究室(鈴木研)

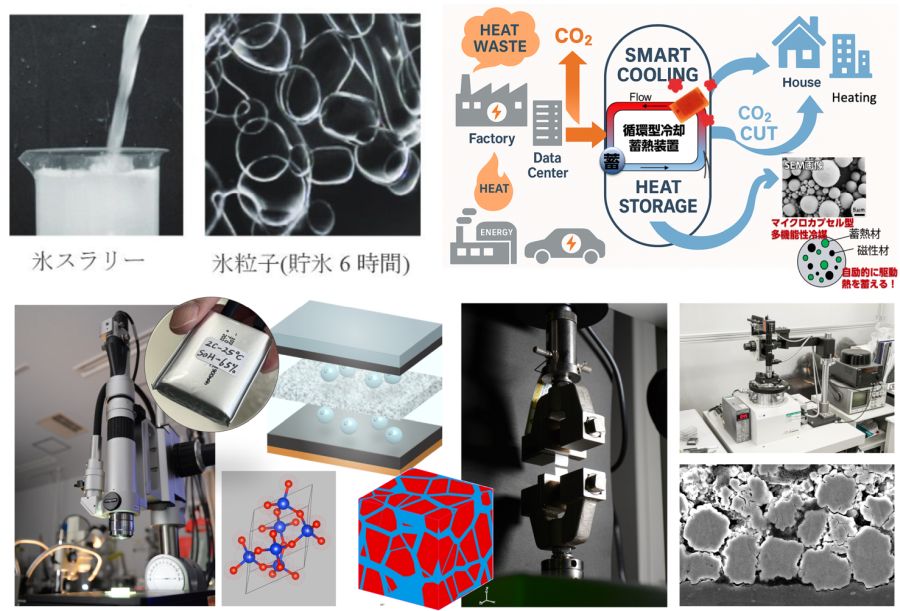

環境・エコロジー (Environment/Ecology)

環境・エコロジー分野では、エネルギーの有効利用、資源循環、省エネ・脱炭素など、持続可能な社会の実現に向けて機械工学の視点から多様な研究が行われています。当学科では、熱・材料・流体・システムの各観点から、未来の地球環境にやさしい技術の創出を目指しています。

その一つとして、松本研究室では「水の機能性」に着目した研究を行っています。水が凍るときに発生する“凍結熱”を蓄熱に活用したり、水スラリーの流動性評価や、ナノスケールでの水の挙動の可視化など、水の新しい使い方を探ることで、冷却・加熱・分離といった熱エネルギー制御への応用が期待されています。

また、米津研究室では、電池材料のリユース・リサイクルに焦点を当て、リチウムイオン電池などの二次電池の長寿命化や資源循環技術の研究を行っています。持続可能なエネルギー社会の実現に向け、環境負荷を低減しつつ高性能な電池を目指したマテリアル開発が進められています。

さらに石井研究室では、磁性ナノ粒子や蛍光染料などを用いた熱・流体の可視化、再利用可能な材料の熱制御応用に関する研究が行われており、環境にやさしい新しい冷却技術や熱エネルギーの有効活用を目指した研究開発が進められています。

<関連研究室>

・熱流体工学研究室(石井研)

・熱エネルギーシステム研究室(松本研)

・材料強度物性研究室(米津研)

サウンドデザイン (Sound Design)

サウンドデザインとは、「どう感じるか」 「どう鳴らすべきか」に注目し、機械工学と人間工学の視点から音の魅力と可能性を引き出す研究分野です。中央大学精密機械工学科では、音の生成メカニズムから、人にとっての心地よい音・印象的な音の設計まで、多角的なアプローチで音と人の関係を探求しています。

たとえば、人が「心地よい」と感じる音の特徴を分析し、製品の操作音や通知音をサウンドデザインしたり、人の行動や心理に合わせて音が変化するインタラクティブなサウンド環境を構築したりしています。また、聴覚に加え、触覚や視覚と組み合わせたマルチモーダルな体験価値の向上に関する研究も行っています。一方、打楽器演奏ロボットの研究では、人工筋肉と呼ばれるアクチュエータを使って、人のようにしなやかな動作でドラムを叩くロボットを開発しています。単にリズムを刻むだけでなく、力加減を変えることで音のニュアンスを再現するなど、身体的な音の表現に挑戦しています。

サウンドデザイン分野は、機械工学に感性や創造性の視点を加えることで、プロダクトの魅力や使いやすさを高める応用が広がっています。家電・自動車・ロボットの快適かつ機能的な操作音から、アートや教育・医療・福祉・エンターテインメントに至るまで、人の感覚に訴える音の活用が注目されています。

<関連研究室>

・音響システム研究室(戸井研)

・駆動デザイン(奥井研)